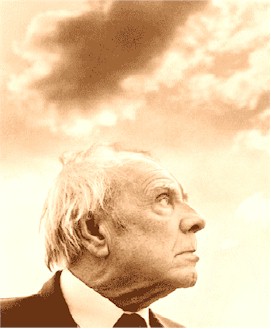

A propósito de una lectura de Borges, por Martín Figueroa (parte I)

“Pero ningún libro, aunque se pretenda está solo en este mundo, y la lectura de cualquier libro lleva a la búsqueda de su autor y a la memoria que éste arrastra de otros libros y de otros autores. La literatura es un gran espejismo donde los muchos autores y los muchos libros terminan por ser un solo texto sin autor. En esta instancia de escritura anónima y plural el lector sería el verdadero y único autor.”

Juan Luis Martínez.

Este trabajo consistirá en plantear una hipótesis de lectura de “El espejo y la máscara”[1]. Esto nos llevará a hacer una lectura del texto a la luz de ciertos tópicos, de ciertos problemas u obsesiones que se repiten una y otra vez en la obra de Borges. Nuestro motivo es precisamente reconocer lo que en estos signos resulte una clave que legitime una lectura de Borges, la que nos permita ir tematizando o abriendo campo a un problema sobre la escritura. Como veremos, este problema no será distinto del de la lectura. Leer ha sido durante mucho tiempo la operación de un llevar y traer de un lugar a otro un sentido. Pero, ¿qué es en el campo de la lectura un sentido? Por años, el sentido de un texto se ha remitido al autor, el leer consistía en captar ese sentido de lo que el autor ha querido decir en su obra[2].

Sin embargo, podemos decir, que a partir del siglo XIX y sobre todo del XX, se ha experimentado un cambio con respecto a las nociones de autor, obra y texto; nociones éstas que forman parte de las cuestiones de la escritura y la lectura. Borges ha sido consciente de este cambio que ha introducido un nuevo personaje con un papel cada vez más protagónico: el lector.

Con la aparición de este nuevo personaje, el campo de la literatura, o para decirlo de manera más amplia, el campo de las letras se ha enriquecido, se ha renovado; ante el imperio arbitrario del autor, se ha erigido ahora el lector, que es quien desde ahora le da el sentido al texto. Esto ha hecho que la misma escritura tome en cuenta este cambio, esta ruptura. Se crea entonces una escritura que es pensada desde el plano de la lectura, donde el protagonista es el lector.

Por otro lado, este cambio ha impulsado la idea de que la escritura está subordinada a la lectura, se escribe porque se ha leído; la escritura es según Borges, deudora de la lectura. En la escritura se cuela inconscientemente lo leído, pero esto, lejos de ser obstáculo o un déficit, lejos de ser una limitación, se torna una posibilidad vasta y rica, la de poder contar la misma historia de distintos modos. Se trata de la escritura como combinación de elementos previamente establecidos o convenidos; de la posibilidad infinita e inagotable de contar la misma historia a través de una nueva versión. O para decirlo con una frase que Borges admiraba, es la posibilidad de que una sola historia sea “todo para todos”.

Esta misma idea se aplica a la metáfora, Borges concluye que no hay invención de nuevas metáforas, sino que se realiza una variación y repetición de las ya existentes y establecidas[3] (en otro lugar[4] se nos dice lo mismo en relación a la fábula). Más adelante deberemos retomar la cuestión de la metáfora. Mientras, vayamos al texto que elegimos.

Lenguaje y muerte

“Imponer a otras fábulas, invocación por invocación, (...) el curso y la configuración de la Ilíada, fue el máximo propósito de los poetas durante veinte siglos.”

J. L Borges

“ ...porque escribí

y hacerlo significa trabajar con la muerte

codo a codo, robarle unos cuantos secretos.”

Enrique Lihn

Nuestro texto se inicia con el diálogo entre un rey que ha salido victorioso de una batalla y un poeta, a quien el rey le encarga que narre, que testimonie esa batalla; esta relación entre batalla y poesía no es casual, muchos textos o poemas épicos tienen su origen en la narración o en el recuerdo de una batalla, o tal vez sea que en un primer momento la literatura ha convenido como tema el de una batalla. El antecedente más claro de ello es La Ilíada. En todo caso la referencia es aquí La Eneida. “Yo seré Eneas; tú serás mi Virgilio”, le propone el rey al poeta. Lo interesante de esto es que el encargo no precisa una originalidad, más bien pasa por ser el equivalente, una nueva versión de una obra ya existente, de una obra que le antecede.

La interrogante que aquí podemos plantear es esta: ¿qué significa hacer la narración de una batalla? ¿No nos da la impresión acaso, que en un comienzo el principal objeto de la literatura ha debido ser el de contar una batalla? La clave nos la da el rey al comienzo del texto: “-Las proezas más claras pierden su lustre si no se las amoneda en palabras”, y más adelante, cuando le pregunta al poeta: “¿Te crees capaz de acometer esa empresa que nos hará inmortales a los dos?” Según la primera frase que citamos, la palabra serviría para que ciertos actos no caigan en el olvido: a través de la escritura se puede mantener presente lo que ya ha ocurrido, o sea el pasado. Pero, por otro lado, también significa que la escritura le confiere un nuevo valor a los actos que ella refiere. Por medio de la escritura o de la palabra estos actos perduran, de ello por ejemplo dan cuenta los mitos. En la segunda frase citada se relaciona a la escritura con la muerte, con la posteridad y la inmortalidad; se trata de hacer perdurar a través del tiempo al autor y al héroe de la obra. Sin embargo, la inmortalidad del autor y del héroe dependen solamente del futuro de la obra, o sea de sus lectores. Para ello es preciso una obra a la que época tras época distintas generaciones se arrojen casi religiosamente, manteniendo así la vigencia del texto y del autor. Una obra que de este modo se perpetúa es lo que se ha llamado un clásico. No cualquier obra deviene clásica, pues esto no depende de su autor, es solamente el lector el responsable del destino del texto. El destino del texto hará que éste se reproduzca constantemente[5]. O bien que caiga oportunamente en el olvido. De cualquier modo, la suerte de un texto es incierta. El rey es consciente de ello y más todavía lo es el poeta, que luego del encargo le responde a su rey que sólo una cosa ignora: “la de agradecer el don que me haces”. Nos da la impresión que ya desde este momento el poeta se da perfectamente cuenta de la magnitud y la complejidad de la tarea que ha aceptado, se da cuenta de lo que implica ese don, ese regalo. No sólo ha aceptado honrar a su rey con el encargo que éste le ha pedido, ha aceptado hacerse cargo de su propio destino, es decir de su destino como escritor; aquel será el costo y el fin de su tarea.

La relación entre lenguaje y muerte es antigua, baste sólo un antecedente que no es ajeno a Borges, Las mil y una noches. Nuestra lectura se deslizará bajo el supuesto que guía ese texto. Sheherezáde relata sus historias al rey para retrasar o para conjurar su muerte, se trata de hablar para no morir, pues durante lo que dura el relato la muerte se halla suspendida, alejada. Mientras haya algo que decir, una historia que contar, o en este caso un encargo que cumplir, la muerte no se presentará, no interrumpirá el relato, más bien lo alimentará. Llegado a este punto, la muerte es tematizada al interior del relato. Escribir será entonces un precursar la muerte, pero para conjurarla, para retrasarla; a su vez la vida consistirá en hablar, en contar una historia que sólo concluye cuando llega la muerte. De este modo la vida vendría a ser algo así como un sueño en el que se lleva a cabo una representación, una fábula, de la que el autor también es personaje. En la ficción de Borges esta tesis se confirma aunque tiene otro final: cuando el poeta llega por tercera vez con el encargo que se le ha pedido, el rey le hace entrega de un último regalo: una daga con la que se da muerte al salir del palacio. No es para nada casual, que ese último poema sólo conste de una línea, es esa economía del poema la que sellará la suerte del poeta.

En este momento se vuelve necesario interpretar cuál es el significado de los regalos, y que son los que le dan título a la historia; sólo tratando de dilucidar el significado de estos regalos, podremos llegar a analizar la historia y su desenlace. Vayamos entonces al texto.

El sentido de los regalos

Luego de la batalla en la que ha salido victorioso, el rey le pide a un poeta que narre esa victoria, la finalidad de ese encargo es grabar en la memoria de las generaciones posteriores ese triunfo, el rey quiere que lo recuerden, quiere hacerse inmortal él y su hazaña con la ayuda de un poema que quedará para la posteridad. La recompensa, para el poeta, si logra con éxito esta empresa, es que él también conseguirá la inmortalidad. Cumplido el plazo fijado para la entrega de la obra, el poeta se presenta ante el rey muy confiado de haber logrado su tarea; después de la presentación que el poeta hace de su obra viene la respuesta del rey:

“-Acepto tu labor. Es otra victoria. Has atribuido a cada vocablo su genuina acepción y a cada sustantivo el epíteto que le dieron los primeros poetas. No hay en toda la loa una sola imagen que no hayan usado los clásicos. La guerra es el hermoso tejido de hombres y el agua de la espada es la sangre. El mar tiene su dios y las nubes predicen el porvenir. Has manejado con destreza la rima, la aliteración, la asonancia, las cantidades, los artificios de la docta retórica, la sabia aliteración de los metros. Si se perdiera toda la literatura de Irlanda –omen absit– podría reconstruirse sin pérdida con tu clásica oda. Treinta escribas la van a transcribir doce veces.”

Hasta ahí todo parece bien, sin embargo el rey continúa:

“-Todo está bien y sin embargo nada ha pasado. En los pulsos no corre más aprisa la sangre. Las manos no han buscado los arcos. Nadie ha palidecido. Nadie profirió un grito de batalla, nadie opuso su pecho a los vikings. Dentro del término de un año aplaudiremos otra loa, poeta. Como signo de nuestra aprobación toma este espejo que es de plata.”

A través del comentario expresado por el rey, podemos ver cómo es concebida la poesía en una cultura pre-moderna; el poeta se ha servido de las metáforas que ya existían y que pertenecen a los “primeros poetas”, esos que conforman su tradición y que el rey considera clásicos. Esto nos confirmará la tesis de la escritura, en este caso de la poesía, como combinación de metáforas ya existentes; es también la combinación de ciertos artificios, fórmulas o temas, o simplemente la repetición y el cruce constante de unas cuantas metáforas, de unas cuantas historias. En el pasaje que hemos citado hay dos ejemplos de metáforas que Borges repite una y otra vez a lo largo de su obra: “La guerra es el hermoso tejido de hombres” y “el agua de la espada es la sangre”. Estas dos metáforas Borges las ha sacado de una tradición de la poesía islandesa conocida como las kenningar[6]. Las kenningar son metáforas que aprovechan el juego de palabras compuestas, de lo que resulta la imposibilidad de su traducción; son metáforas que adquieren muchas veces una sorprendente economía de la palabra. Una sola metáfora, un verso o una sola palabra son la conjunción de varias palabras. Lo que nos interesa de ellas es que con su ayuda puede verse el proceso de desarrollo del Borges autor. La relación que guardaba con ellas nos lo señala. Por un lado las critica debido a su primitivismo o simpleza: “Las kenningar se quedan en sofismas, en ejercicios embusteros y lánguidos”. Por otro lado goza con ellas: “El ultraísta muerto cuyo fantasma todavía sigue siempre habitándome goza con estos juegos”. A través de las kenningar, y particularmente de la metáfora, podemos ver la evolución, el recorrido que lo ha llevado a convertirse en autor, su devenir-autor. En un primer momento su acercamiento a las vanguardias estéticas que proponían la innovación en poesía. El Borges de esa época pensaba que la poesía consistía en la invención de nuevas metáforas, después dirá que en realidad no existen más que cuatro o cinco metáforas, pero que cada una de ellas ofrece infinitas versiones o variaciones. La relación con las kenningar es interesante porque es la relación de Borges consigo mismo, con su devenir-escritor y con su obra; eso queda expuesto en esta suerte de confesión: “el ultraísta muerto cuyo fantasma todavía sigue siempre habitándome...” Borges nos confiesa aquí algo así como un pecado de juventud, una cierta ligereza o candor por la que se ha dejado llevar; casi diríamos, se avergüenza a la vez que se emociona con su pasado literario [7].

Otro dato que desde el comentario del rey nos permite afirmar que estamos frente a una época pre-moderna, es la aparición de lo que consideramos la todavía vigente creencia en la mitología, la que es avalada en esta frase: “El mar tiene su dios y las nubes predicen el porvenir”. Un comentario como éste sólo puede corresponder a una época temprana, en la que las creencias populares se hallan bien arraigadas. La escritura es asociada en él a la lectura de signos naturales, se trata de un arte adivinatorio que interpreta en el entorno que le rodea la voz de los dioses: “el mar tiene su dios”, su propio dios, lo que nos habla de un politeísmo originario. En esta época, la escritura es una ciencia de lo oculto, como la alquimia y la hechicería, su propósito es establecer una relación entre los dioses y los mortales. Por último el rey dice que ese poema resguarda y contiene toda la poesía de Irlanda, y que si su literatura se perdiera bastaría ese poema para reconstruirla. Esto nos señala en qué medida el poema es deudor de las tradiciones que anteceden al poeta. Es claro que si se puede prescindir de toda la literatura de un país, a merced de un solo poeta, la obra de éste debe contener todo aquello anterior a él, debe ser un resumen o un compendio de todo lo escrito con anterioridad.

Luego de la aprobación de la obra, el rey le hace al poeta una reconvención; si bien el poema ha cumplido con éxito lo propuesto, el rey se siente algo insatisfecho, el poema no ha producido lo que él esperaba, que la gente se emocionara, se conmocionara; que la sola lectura del poema fuese una invitación a la batalla. El rey premia al poeta con un espejo de plata, sin embargo le ordena que dentro de un año le presente otro poema.

Notas:

[1] En J.L. Borges, El libro de Arena, Obras Completas, T. III, EMECÉ, Editores, 1996.

[2] Cf. R. Barthes, El susurro del lenguaje, Paidós Comunicación, 1994, pág. 36.

[3] Cf. J.L. Borges, “La Metáfora”, en Historia de la eternidad, Obras Completas, T. I, EMECÉ Editores, 1996.

[4] Cf. J.L. Borges, “La doctrina de los ciclos”, en El oro de los tigres, Obras Completas, T. II. EMECÉ, Editores, 1996.

[5] Hay distintos modos de que un texto se mantenga vigente y se multiplique: traducciones, citas, referencias, etc., no hacen más que invocar y convocar, la presencia ausente del texto original.

[6] Cf. J.L. Borges, “Las kenningar”, en Historia de la eternidad, op. cit.

[7] Esta situación queda magistralmente expuesta en “El otro”, en El libro de arena, op. cit. Allí se narra el encuentro a orillas de un río entre dos Borges: aquel que fue en su juventud y otro Borges maduro.

I

I